今回はエレキベースとアンプの繋げ方・音の出し方について書きたいと思います。

初めてだとなかなか分かりづらいアンプの調整の仕方にも触れていますので、是非最後まで読んでいただけると幸いです。

では、まずはどういう順番でどのようなことを行うのか説明しますね。

1.エレキベースとアンプのボリュームを0にする

ベースやアンプにシールドを差し込む前に、必ずボリュームを0にする癖をつけましょう。ヴォリュームが上がった状態で電源を入れてしまうと、スピーカーやアンプを痛めてしまう可能性がありますし、ケーブルの抜き差しの際に「ボン!」という音がして、これまた楽器によくありません。

2.ベースアンプにシールドを差し込む

ベースアンプのINPUTジャックにケーブルを挿し込みます。1つしかINPUTジャックがないアンプはそこに挿せば良いのですが、アンプの機種によっては、「HIGH」「LOW」や「Active」「Passive」というように、INPUTジャックが2つ並んでいるものもがあります。

以前、エレキベースには電池を使わないタイプのパッシブベースと、電池を使う使うタイプのアクティブベースがあることを説明しましたが、「HIGH」または「Passive」と書かれているジャックにはパッシブベースを接続、「LOW」または「Active」と書かれているジャックにはアクティブベースを接続しましょう。

※写真のアンプはスイッチで「Passive」と「Active」を切り替えるタイプです。

3.シールドをエレキベースに差し込む

演奏中にシールドが抜けるのを防ぐ為に、ストラップとベース本体の間に一度シールドを通してジャックに刺してみてください。

①シールドを用意します。

②赤丸のようにストラップとベース本体の間にシールドを通します。

ジャックにさして終了!こうすることでシールドの抜けを防ぎます。

こうすることで、演奏中にシールドを踏んだとしても、ジャックから抜けづらくなります。今まで大切な本番中にシールドが抜けてしまい、パニックになってしまう姿を何度も見てきました(涙)。事故を防ぐ意味でも、このシールドの指し方を習慣づけると良いでしょう。

また、半刺しになっていると音が出なかったりノイズが乗ったりしますので、カチッと音がするまでしっかり差し込みましょう。

4.ベースアンプのスイッチを入れて、エレキベース本体のボリュームを上げる

アンプに電源が入りました。そしてエレキベース本体のヴォリューム類を上げます。

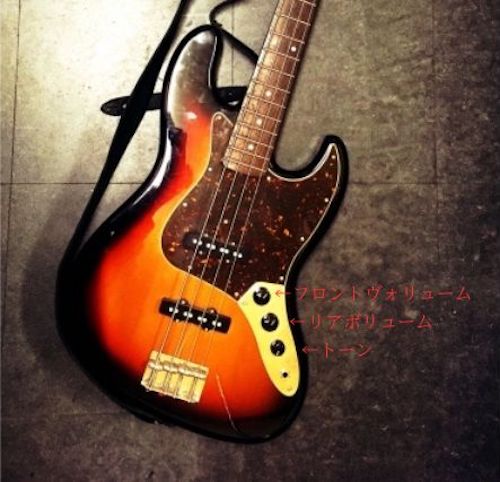

使っているベースによってつまみの種類が違ってきますので一概には言えませんが、一般的なジャズベースの場合、上からフロントヴォリューム、リアボリューム、トーンになっていると思いますので、全て全開で大丈夫です。

因みにフロントボリュームはネック側についているピックアップのボリューム、リアボリュームはブリッヂ側についているピックアップのヴォリューム、トーンは音の明るさを調整するものになります。

ではここからはアンプ側の調整をして音を出していきます。

アンプのつまみの種類

アンプには沢山のつまみが付いていますが、その種類は大きく分けて「ボリュームを変化させるつまみ」と「音色を変化させるつまみ」です。

少し厄介なことに、アンプのメーカーによってつまみの名前は変わってきますし、付いているものと付いてないものなど色々ありますので、とりあえず何がどういう役割なのかをまとめてみました。

<ボリュームを変化させるつまみの名前>

・Gein

・Input

・Output

・Volume

・Master Volume

など

<音色を変化させるつまみの名前(EQ部分)>

・Hi

・Treble

・Midle

・Mid

・Bass

・Low

など

こちらを参考に、手元にあるアンプに何がついているかを確認してみてください。

因みに、音色(おんしょく)というのは、「音の色」と書く通り、音のカラー、質を表現するために用いられる言葉です。これを変化させるのがEQのつまみです。

しかし、初めのうちはどのようにセッティングしたら良いか分からないですよね。ということで最初はこちらを試してみてください。

5.EQ部分のつまみを全て12時の方向に合わせる

12時の方向というのは、メモリの天辺・真ん中を指します。真ん中にすることをフラットと言い、使っているアンプでいちばん良い音が出るセッティングです。ということでEQ部分をフラットにしたあと、ボリュームを調整していきます。

6.出したい音量までヴォリュームを上げる

ヴォリュームを変えるつまみが1つしかない場合はそれを回して調整していけばいいので簡単です。しかし中には2つ付いているアンプもあるのが厄介なところ。

「Input」や「Gain」と書かれているつまみは、「ベース本体の音をどれくらいの大きさでアンプに入れるかを調整する」役割を持っていて、「Master Volume」や「Out」などは、「アンプに入れたベースの音をどれくらいの大きさでスピーカーから出すか調整する」という役割を持っています。

ちょっと難しいですよね(笑)。

なかなか理解しづらいと思いますので、慣れないうちは以下の手順でヴォリューム調整してみましょう。

①Input(Gain)を10時位にセット

②Master Volume(Out)を上げて音量を調整する

まずはこれで試してみてください。

これで音が小さい場合はInput(Gain)とMaster Volume(Out)の両方を動かしながら、適正な音量を探してみましょう。

ただし、Input(Gain)は上げすぎると音が歪んできますので注意が必要。

音が歪むというのは音が割れているイメージでしょうか。ロックミュージックなどを弾くときはそういった音色を使う場合もあるのですが、吹奏楽ではほとんど使わない音色なので、音が歪まない程度にInput(Gain)を上げながらMaster Volume(Out)と合わせて音量を調整すると覚えておいてください。

音色に関する指摘があったときの対処法

吹奏楽の音量だと、基本的にヴォリューム調整のみ、EQ部分はフラットで問題ない場合が多いです。ただし、場所や曲調によって、顧問の先生などに「こういう音にして欲しい」など、音色に対する指摘をもらうことがあります。

最後にそんなときのEQ対処法を少しご紹介しておきましょう!

<高音がうるさい・カチカチ聞こえる>

Treble(Hi)のつまみを少し下げてみましょう

<低音を強調したい>

Lowのつまみを少し上げてみましょう

<低音がモコモコしている・低音が回っている>

Lowを少し下げてみましょう

<音をもう少しはっきりとしたい>

Lowを少し下げて、MidとHiを少し上げてみましょう

よく指摘されるのはこんなところだと思いますので、先生から何かリクエストがあったときは試してみてください。

ただし、エレキベースの音が聞こえにくいと言われる原因は、

・適切なアンプセッティングができていない場合

・単純にヴォリュームが小さい場合

などがありますが、自信がなくて右手のタッチ(弦を弾く力)が弱くなってしまっている場合も多く、自信を持って弾くと解決することが多にしてあります。

では、自信を持つにはどうしたら良いか…

たくさん練習するのがいちばんの近道ですね(笑)

アンプを置く場所

アンプは演奏者の後ろに置きましょう。

演奏者の前に置いてしまうと、自分の音がしっかりモニタリングできません。

そして、アンプから1mくらい前に立つと自分の音がモニタリングしやすくなります。また、スピーカーに対して正面に立つのではなく、若干右か左に立ち位置を振りましょう。

吹奏楽では基本的にアンプから出る音のみを使うので、アンプの正面に立ってしまうとスピーカーを塞ぐことになってしまい、客席に届く音が小さくなったり、ぼやけてしまったりすることがあります。

出来るだけアンプの正面を塞がないようにしましょう。

ということで今回は、エレキベースとアンプの繋げ方・音の出し方について説明しました。次回はいよいよ弾き方について書いてみたいと思いますので、お楽しみに!

あとがき〜ご指導される顧問の先生方へ〜

エレキベースはアンプがないと音が出ません。厳密にいうと生音は出ているのですが、合奏できるレベルに音量を上げるにはアンプの力が必要になってきます。

ここで先生方にお願いしたいのは、「エレキベースを練習する際は必ずアンプに繋いで練習する」ことを教えてあげて欲しいというものです。

もちろん生音でも音符の確認や指のストレッチ程度はできますが、僕は、実際に合奏するときの感覚で練習するのが上達するコツだと思っています。おうちでの練習では難しい部分があるかもしれませんが、学校での練習の際は、個人練習であっても必ずアンプに繋いで練習するよう教えてあげてください。

コメント